|

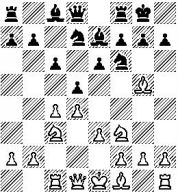

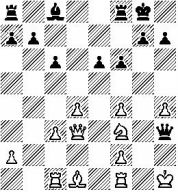

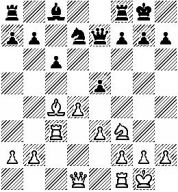

МЕТОД ПЕТРА АРСЕНЬЕВИЧА РОМАНОВСКОГО Продолжение. Начало в №7 2) 9.dc d4! Этот ответ связан с жертвой пешки, но черные получают за пешку довольно интересную контригру: 10. Na4 Bf5 11. Nh4 Be4 12. f3 Bd5 13. Nf5 Be6 14. N:e7 Q:e7. Преимущество черных в развитии, плохое положение белого коня на a4 и слабость белых пешек компенсирует небольшой материальный ущерб черных.  3) 9. Be3. Этим ходом белые преследуют цель вынудить ответ c4. Тогда после 10. Ne5 белые получают очень сильную позицию в центре. В настоящий момент грозят — dc. 9…Ng4! 10. Bf4. Белые оттянули коня черных от защиты пешки d5. 10…Be6 11. dc B:c5 12. Ne1 Bd4!  (С.Флор — Э.Ласкер, Москва 1935 г.) 3. Nd3 Nf6 14. Rac1 h6 15. Na4. Белые стремятся устроиться на черных полях. 15…Ne4! 16. Bd2. Имеют в виду сыграть Nf4. 16…Qe7 17. Be1 Rc8 18. Nf4. Теперь белые грозят по меньшей мере ходом e2-e3. 18…b5 19.Nc3 Rd8!! 20. N:e6 Q:e6 21. e3 N:c3 22. B:c3 B:c3! 23. R:c3 d4! 24. R:c6 R:c6 25. B:c6 Q:c6 26. ed Qc4. Черные отыгрывают пешку с хорошим положением. Все же большинство мастеров предпочитают играть ортодоксальную и другие защиты в ферзевом гамбите, а не защиту Тарраша. Происходит это, главным образом, потому, что в защите Тарраша черным трудно избегать ничьей, если белые ее добиваются. Возвращаемся к ортодоксальной защите (1 d4 d5 2.с4 е6 3.Nс3 Nf6).  Основная идея белых в этом варианте — оказывая давление на пункты d5 и e5, всячески затруднять развитие ферзевого фланга черных. И в самом деле: проблема развития ферзевого слона является не простой задачей: 4. Bg5. Это центральный ход всей атаки белых. Черным не совсем удобно теперь играть 4…c5 ввиду 5. cd ed 6. B:f6, и надо брать теперь пешкой g. 4…Be7. Наиболее употребительная защита. При 4…Nbd4 черным лучше всего затем переходить на рельсы Кэмбридж-Спрингской защиты (об этой защите см. карточку №…). При намерении же слона развивать на e7 черным есть смысл не спешить с развитием ферзевого коня, которого в отдельных вариантах выгоднее бывает развить на c6. 5. e3 0-0 6. Nf3 Nd7. Выход коня на c6 практикуется иногда в защите Ласкера, характеризуемой ходом 6… Ne4. О ней речь будет идти позднее. Получающуюся теперь позицию можно назвать нормальным (т.е. постоянно повторяющееся — обычное) положением ортодоксальной защиты в ферзевом гамбите. Оно является как бы исходным для осуществления различных возможностей обеих сторон.  Нормальная позиция. В ней у белых много различных продолжений: 7. Bd3, 7. Qc2, 7. Rc1, 7. cd, 7. a3. Раньше долгое время избегали делать первый из поименованных ходов, т.е. 7. Bd3, руководясь тем соображением, что белые как бы теряют темп, попадая после dc на поле c4 слоном не в один (как было бы желательно), а в два хода. Теперь, однако, практикой выявлено, что пока белый слон находится на f1, черные имеют достаточное количество полезных ходов помимо dc, следовательно, сохранить темпы белые все равно не могут, задержка же слона на f1 вызывает задержку рокировки и, следовательно, общего развития. Поэтому в наши дни ход 7. Bd3 находит свое место в практике по меньшей мере так же часто, как и другие продолжения. Преимущество его перед последними можно, между прочим, усмотреть хотя бы в том, что он формирует окончание мобилизации белых: 7.Bd3. Основной задачей черных является развитие ферзевого фланга и, в частности, ( с чем и связано фланговое развертывание сил), развитие ферзевого слона. Для этого у черных имеются два пути: 1.план, связанный с продвижением е6-е5 и 2. фланговый путь — b7-b6 и Bb7. К осуществлению одного из этих планов и должны стремиться черные. 7...dc. На первый взгляд несколько странный ход, так как без нужды не принято менять свою центральную пешку ( по шахматной терминологии «сдавать центр»). Раньше ( в период 1890-1910 гг.) предпочитали играть 7...b6, не мудрствуя лукаво. Однако еще Пильсбери (1872-1906 гг.), а позднее Дурас доказали, что такая непосредственность в действиях приносит черным немало затруднений. На 7...b6 белым следует играть 8.cd, ed; 9.0-0 Bb7 10. Rac1 и далее Ne5. Белым удается создать атакующие позиции для своих фигур, черный же слон на b7 расположен довольно пассивно. 8. B:с4 а6. Теперь черные собираются сыграть b5 и Bb7. Здесь вместо 8...а6 возможно и 8...b6; 9.0-0 Bb7 10.Qе2 а6 11.а4 Nd5. Получается острая позиция. 9.а4 с5 10. 0-0 cd 11. ed Nb6 12. Bb3 Bd7. Задача развития ферзевого фланга черными разрешена. 13.Ne5 Be8! В позиции после 7-го хода белых Bd3 черные могут кроме dc, разобранного нами, играть и спокойнее: с6. Тогда борьба сведется к процессам, подробно рассмотренным нами ниже и аналогичным тем, которые получаются в случае 7.Rс1(вместо 7. Bd3). После 7. Bd3 несколько слабее черным играть 7...с5. Тогда 8. cd ed 9. 0-0, и белые опередили черных в развитии. Правда, на 8.cd черным лучше играть либо 8...cd, либо 8...N:d5. Ничего особо плохого для черных не получается. 7...с6. История этого хода очень богата. Впервые он встретился в матче Пильсбери — Шовантер на первенство США ( 5 и 7-я партии матча 1897 г.). В этом ходе гораздо больше яду, чем кажется на первый взгляд, на вид его задача укрепить пункт d5 и отразить возможные атаки на пункт с7. На самом же деле главная цель его весьма агрессивна и состоит в подготовке развертывания всего ферзевого фланга черных. 8. Bd3.  8... dc! Опять уступая как будто центр, а в действительности подготавливая там широкую операцию, преследующую цель мобилизации сил ферзевого фланга и установления вновь равновесия в центре. 9.B:с4. Теперь черные могут избрать два направления: одно, связанное с фланговым развитием слона, другое — по диагонали его расположения. Остановимся на последнем. 9...Nd5! Белые задержались с рокировкой, а бой в центре уже начался — в этом стратегический смысл затеянной черными операции. У белых атакован слон на g5. Возникает проблема, как отразить атаку? 10 B:е7. Поскольку центральная пешечная цепь белых давит на черные поля, размен чернопольных слонов выглядит для белых целесообразным ( лишает черных фигуры, защищающей черные поля). Однако, как будет видно ниже, белые не могут помешать постепенной перестройке черной пешечной цепи также на черные поля, что, в конце концов, позволяет черным уравновесить шансы в центре. Спрашивается: вынуждены ли белые к своему 10 ходу, т.е. к размену? Отнюдь нет, но практика, однако, не доказала преимущества других ответов, которых, как нетрудно заметить, два: 1) 10.Bf4 и 2) 10.h4. Первый из этих ходов случился в партии Селезнев — Алехин (Пестьен 1922) и привел к очень хорошей позиции для черных после 10. Bf4 N:f4 11.ef Nb6 12. Bb3 Nd5 13. Qd2 Qd6 14. Nе5 Nc3 15.bc c5! 16. 0-0 b6.  Позиция, получившаяся как следствие 10. Bf4! Ход 10.h4!? встретился в партии Яновский — Капабланка (Нью-Йорк 1924). Алехин считает, что это продолжение богаче шансами, чем 10. B:е7. Черным следует, по мнению Алехина, играть здесь (на 10.h4) 10...N:с3 11. bc b6 и далее Bb7, оставляя по возможности «status guo» на королевском фланге. Интересно закончилась упомянутая партия Яновский — Капабланка, последовало: 10. h4 f6... и ничья ввиду вечного шаха.  Финал партии Яновский — Капабланка как результат 10. h4 в ортодоксальном варианте. Из всего приведенного ясно, что проводимая черными операция по расчистке центра далеко не просто может быть освоена белыми. Возвращаемся к главной ветви. 10…Q:e7. Теперь выясняется, что белые не смогут предупредить очень существенного для черных продвижения в центре — e6-e5. 11. 0-0 N:c3. 12. R:c3. Это привычнее, чем 12. bc. Белым следует оставить линию «c» открытой и, кроме того, не ухудшать пешечной позиции на фланге. Наконец, и динамически после 12. bc e5 белые будут ограничены в возможностях. Им всегда будет невыгодно брать пешку на e5 ввиду слабости пешки c3, остающейся в этом случае изолированной и блокированной. 12…e5! Теперь получается исходная теоретическая позиция, но служившая источником множества идей.  Перед белыми стоит опять сложная задача, так как им предстоит выбор из двух путей. Первый путь: ликвидация напряжения в центре посредством de, и второй: сохранение напряжения. В этом втором случае белым необходимо найти полезный план для маневрирования своих фигур, ибо сохранение напряжения, как известно, сильно ограничивает свободу действий. Рассмотрим каждый из путей в отдельности: А — белые ликвидируют напряжение: 13. de. Ход, вскрывающий позицию, после которого черные легко заканчивают свое развитие. Белые, однако, уже закончили развитие, и в этом состоит их небольшое преимущество. 13…N:e5 14. N:e5 Q:e5. Теперь черным достаточно одного темпа, чтобы вывести слона, и будь теперь ход черных, их позицию можно было бы признать лучшей. 15. f4. Этот острый ход, предложенный Рубинштейном, требует от черных внимательной и аккуратной игры. 15…Qf6! Лучшее отступление. На 15…Qe4 белые продолжат атаку, играя Bb3 или Qe1. Плохо 15…Qe7 ввиду 16. f5. 16. e4. Так сыграл Капабланка с Ласкером. Если 16. f5, то b5 или Rfd8. 16…Be6 17. e5 Qe7 18. Bd3 f5! Шансы сторон почти равноценны. |